世の中が目まぐるしく変化し、ストレスを抱え込みがちな毎日。そんな時は少しだけ、日常から離れ、ほっこりと心和むお寺を訪ねませんか?佐用町にある「十輪山 光明寺(こうみょうじ)」に境内には、幸せを招くふくろうの置き物や願掛けができるイス、厄を落とす絵馬など、パワーがもらえる縁起物がいっぱい♪心地良い風に揺られて聞こえてくる風鈴の音色は、疲れた心を癒やしてくれます。

・「十輪山 光明寺(こうみょうじ)」

姫路から鳥取へと続く因幡街道の宿場町として栄えた兵庫県佐用町平福。その山裾に、七福神霊場や安産祈願で有名な由緒ある寺院「十輪山 光明寺(こうみょうじ)」があります。400年前の景観が残る古い町並みや佐用川沿いの土蔵群、「道の駅ひらふく」などを訪ねた後に立ち寄りたい癒やしのスポット。木々に囲まれた境内は四季折々の花が咲き、愛犬と共にのんびりと散策することができます。

養老3(719)年、奈良の大仏建立に関わった行基菩薩(ぎょうきぼさつ)によって開創。本尊は地蔵菩薩で、播磨六地蔵の一つと言われています。また、安産祈願の「子安大師」のほか、「西日本播磨美作七福神」霊場の一つで、不老長寿の寿老尊をまつり、広く信仰を集めています。

また、数多くのふくろうがまつられていることから別名「ふくろうの寺」としても有名。

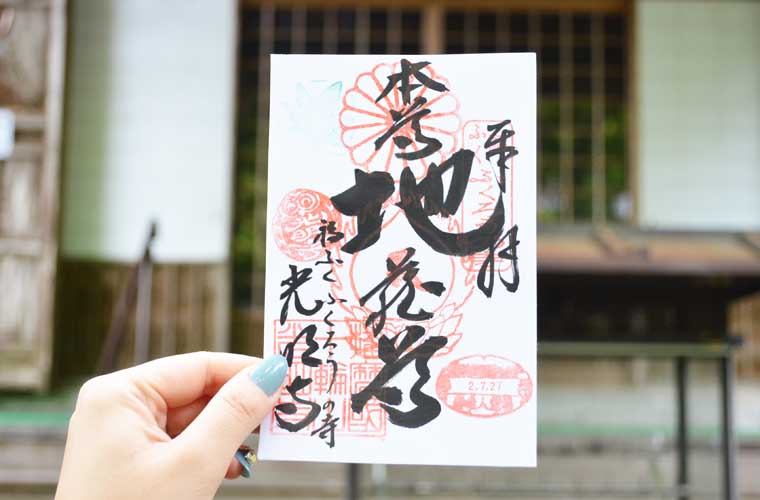

気になるご朱印は、本尊「地蔵尊」と西日本播磨美作七福神一番札所「寿老尊」の2種類。かわいらしいふくろうとモミジのスタンプにご朱印ガールも胸キュン!

・境内は幸せを招くふくろうの置き物でいっぱい!

境内には、丸くて愛らしいフォルムから、写実的で勇ましいフォルムまで、大小さまざまなふくろうが置かれています。

「ふくろうの寺」と呼ばれるようになったのは、「光明寺」にまつられている不老長寿の寿老尊が由来。実は七福神の寿老尊と福禄寿尊は呼び方が違うだけで、同じという説があり、両方を合わせると「福老(ふくろう)尊」となり、寿老尊の分身として、ふくろうをまつるようになったとか。

また、「気軽に足を運んでもらえるお寺にしたい」との思いもあり、さまざまなふくろうを置くようになったと住職は話します。。

「森の賢者」とも呼ばれているふくろうは、知恵や学問の象徴。学業成就や合格祈願に訪れた人たちは、境内の一角にまつられた「智恵ふくろう」に手を合わせるそう。

また、語呂合わせから「福来朗」(福が朗らかに来る)、「福老」(幸せに老いる)、「不苦労」(苦労知らず)など、〝幸せを招く吉鳥〟としても親しまれています。

・住職の遊び心とユーモアセンスにも注目♪

「人を楽しませるのが好き」というユーモアセンスあふれる住職。境内に手の形をしたイスを置き、神仏の手に腰をかけ、願いをかける「願掛けイス」と命名されたこのオブジェも住職のアイデアから生まれたもの。イスに腰かければ、どんな願いも叶いそうですね。

境内のあちらこちらに置かれている石板にも注目を。添えられているメッセージに思わずクスッと笑ってしまうかも。

それぞれの石板には、干支にちなんだグッと心に響く言葉が書かれています。ほかの石板やボードに書かれているメッセージにもダジャレが隠れているので、じっくり頭をひねりながら読んでみて!

逆さになった「厄」の文字が書かれた厄除祈願の絵馬。よく見ると文字が切り抜かれ、指で押すと下に落ちます。これぞ本当の〝厄〟落とし!厄年の人はお試しを!

・毎年夏恒例の「風鈴まつり」がSNSで話題

「インスタ映えする」「涼しげな写真が撮れる」とSNSで話題になっている「風鈴まつり」。毎年7月上旬から9月中旬ころまで開催され、遠方からも多くの人が癒やしを求めて訪れます。ぜひ、カメラを持参して、深緑のモミジに映える一枚を撮影してみて。

参道には約3,000個の風鈴がつるされ、ちりんちりんと涼やかな音色が鳴り響きます。心地良い風を感じながら、風鈴の優しい音色に耳を傾けませんか?

■詳細情報

■DATA

本記事はライターが取材・校正を行った上で作成した記事です。内容は2025年6月6日時点の情報のため、最新の情報とは異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。